FRANC AL-ÔD

Le territoire n’est pas seulement “en dehors”, il est en nous autant qu’autour de nous. Il est mémoire, souffle, mouvement et relation. Approché avec respect, il laisse paraître une dimension sacrée, non parce qu’on la projette, mais parce qu’elle y a toujours été. Il devient alors un espace merveilleux et initiatique où chaque forme de vie possède une voix. Le vivant n’est plus un voisin extérieur : il devient un compagnon intérieur, une part de nous-mêmes que nous avions oubliée.

Mais avant de transformer notre rapport à la nature extérieure, il nous faut retrouver le territoire intérieur : cet espace de conscience où l’on écoute, où l’on reconnaît, où l’on se relie. Sans cette résonance intime, toute écologie reste théorique. C’est en laissant la terre vivre en nous que nous apprenons vraiment à la respecter autour de nous. Magnifier le territoire et la nature ne consiste pas à les idéaliser, mais à reconnaître leur profondeur réelle : un lieu habité par l’esprit, traversé par le vivant, porteur de liens invisibles qui nous dépassent.

C’est précisément ce que tentent d’exprimer les Territoires Affranchis, Franc-Al-ôd. Ils ne décrivent pas un pays imaginaire : ils révèlent que le monde réel est déjà merveilleux, que la nature est déjà un temple, que chaque être vivant est un maître discret pour qui sait s’ouvrir. Ils rappellent que l’humain n’est complet que lorsqu’il entre en relation, plutôt qu’en domination, avec ce qui vit. Transformer notre pensée du territoire, c’est redécouvrir ce que nous avions perdu : un monde sacré, animé, habité, où chaque chose a sa place et sa valeur. Et cette transformation intérieure ouvre la voie à une véritable liberté : celle d’être enfin en relation vivante avec la terre, plutôt que séparé d’elle.

La Grande Nature comme terre libre et miroir intérieur

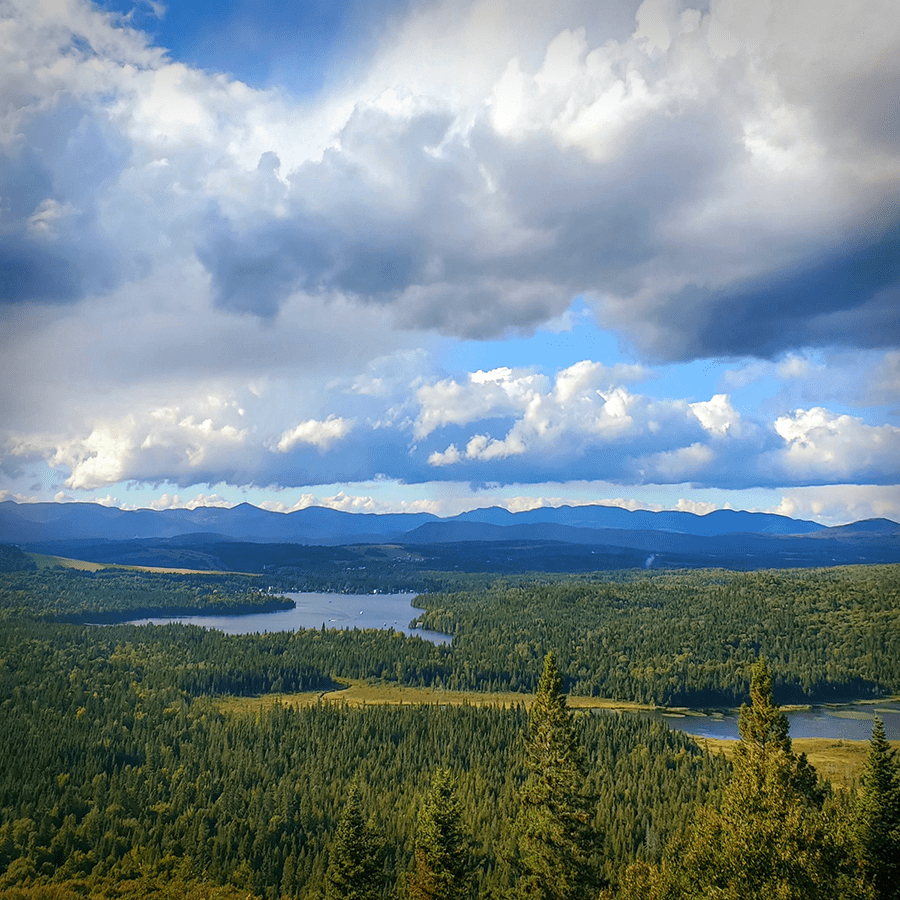

Les Territoires affranchis Franc al-ôd sont d’abord la Grande Nature elle-même : les immenses étendues sauvages, les montagnes intactes, les rivières libres, le ciel vaste et silencieux, les horizons ouverts qui donnent à l’être humain un souffle plus grand que lui. Ce sont des territoires physiques, réels, palpables, où la terre n’a jamais été soumise, où la main humaine n’a pas imposé ses frontières, et où le vivant évolue selon sa propre loi. Des terres affranchies de toute domination, des espaces où le monde respire à son propre rythme.

Dans ces territoires libres, la nature n’est pas un décor : elle est une présence vivante. Chaque montagne, dressée depuis des millénaires, n’est pas seulement une masse de pierre ; elle est une force, une sagesse immobile qui réveille en chacun une verticalité intérieure. Chaque rivière, en traçant son chemin jusque dans les vallées, enseigne la fluidité et le mouvement juste, rappelant que l’être peut avancer sans violence, contourner sans renoncer, continuer sans se briser. Chaque ciel immense ouvre l’esprit autant qu’il couvre la terre : il montre que la liberté intérieure a besoin d’espace, d’altitude, d’un souffle plus grand que la pensée ordinaire.

Les Territoires affranchis Franc al-ôd incluent toutes les formes de vie : les arbres qui veillent comme des parents anciens, les animaux qui se déplacent comme des frères et sœurs du même sol, les insectes qui œuvrent comme des alliés discrets, les rochers qui portent la mémoire du monde, la mousse, le vent, la pluie, chaque phénomène dans sa place juste. Ici, l’humain n’est pas maître, mais allié du vivant. Il ne domine pas ; il écoute. Il ne s’impose pas ; il apprend.

Car ces territoires physiques sont aussi des portes vers des territoires intérieurs.

En marchant dans les grands espaces, en respirant l’odeur de la terre humide, en levant les yeux vers le ciel ouvert, en écoutant la rivière murmurer, quelque chose en nous s’ouvre, s’assouplit, se souvient. Le paysage extérieur devient miroir : il révèle un paysage intime. Les montagnes extérieures éveillent des montagnes intérieures ; les rivières ouvrent des mouvements intérieurs ; les ciels dévoilent des espaces intérieurs encore plus vastes qu’eux.

Ainsi, les Territoires affranchis Franc al-ôd ne sont pas seulement des terres libres :

ils révèlent l’être libre.

Ils montrent que sous les couches de peur, de bruit et de contraintes sociales existe un territoire intime qui n’a jamais été conquis, qui n’a jamais plié, qui demeure pur, neuf, intact. Un lieu où l’esprit n’est plus vassal de rien : ni des attentes, ni des jugements, ni des illusions.

La Grande Nature devient alors un maître, un temple, un dojo silencieux.

Elle ne transmet pas par des discours, mais par la présence.

Elle ne corrige pas, elle montre.

Elle ne force rien, elle invite.

Habiter les Territoires affranchis Franc al-ôd, c’est reconnaître que la liberté n’est pas d’imposer sa volonté au monde, mais de marcher en équilibre avec lui. C’est vivre en relation avec tout ce qui respire : les montagnes, les rivières, les vents, le ciel, les animaux, les arbres, les insectes — chacun porteur d’une sagesse qui, lorsqu’on l’écoute, révèle la nôtre.

Les Territoires affranchis Franc al-ôd sont donc des lieux physiques qui dévoilent des lieux intérieurs ; des terres libres qui en éveillent d’autres en nous ; des immensités naturelles qui rendent visible l’immensité de l’être.

Là où la Grande Nature demeure indomptée, l’âme aussi retrouve sa souveraineté.

L’approche systémique du Franc al-ôd

L’approche systémique du territoire et du vivant nous invite à regarder le monde comme un ensemble de relations plutôt que comme une somme d’objets. Rien n’y existe isolément : la forêt dépend de l’eau, l’eau dépend des sols, les sols dépendent des êtres vivants qui les habitent, et ces êtres vivants dépendent eux-mêmes des cycles qui les entourent. Tout se répond, tout se soutient, tout se transforme ensemble. Cette manière de voir rejoint profondément les traditions ancestrales, pour qui la terre n’a jamais été une ressource à exploiter, mais une présence vivante avec laquelle les êtres humains entretiennent une relation de respect et de réciprocité. Dans ces visions anciennes, le territoire n’est pas seulement un lieu sur lequel on se déplace : il est un être auquel on appartient, un organisme dont on fait partie, un cercle de vie qui nous porte et nous dépasse.

La pensée holistique refuse de découper le monde en fragments isolés. Elle reconnaît que ce que nous appelons “nature”, “territoire”, “vivant” ou “humain” ne sont que différentes expressions d’un même tissu. Le vivant ne se limite pas aux organismes visibles : il inclut les forces, les cycles, les relations invisibles qui permettent aux choses d’exister. Les traditions ancestrales portent depuis longtemps cette compréhension : la terre enseigne, la nature répond, le monde est relation.

Lorsque l’on adopte ce regard, notre rapport au territoire se transforme. On cesse de le percevoir comme un espace neutre pour comprendre qu’il est un milieu sensible, une matrice du vivant, un réseau d’équilibres subtils dont nous dépendons entièrement. On cesse de voir la nature comme un décor pour l’habiter comme un espace de relation. La frontière entre intérieur et extérieur s’adoucit : la manière dont on se tient dans le monde devient aussi importante que ce que l’on y fait. Le territoire cesse d’être un lieu à maîtriser pour devenir un maître à écouter. La nature cesse d’être une ressource pour devenir une alliée. Le vivant cesse d’être “autre” pour devenir une extension de nous-mêmes.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les Territoires Affranchis, Franc al-ôd, qui incarnent une tentative contemporaine de renouer avec cette vision unifiée du monde. Ils proposent de considérer le territoire comme un espace spirituel autant que physique, un lieu où la nature, le vivant et la conscience humaine se rencontrent et se répondent. Dans le Franc al-ôd, le territoire n’est pas seulement un environnement : il est un maître silencieux, un miroir intérieur, une source de justesse. Habiter un Territoire Affranchi, c’est reconnaître en soi le reflet du vivant, et comprendre que chaque pas posé sur la terre est aussi un pas posé dans la profondeur de l’être. Cette approche ne cherche pas à inventer un imaginaire nouveau, mais à révéler ce qui, dans le monde réel, porte déjà le merveilleux, le sacré et l’inépuisable.

Ainsi, l’approche systémique et holistique rejoint naturellement la sagesse des traditions ancestrales : elles partagent la même intuition fondamentale, celle d’un monde fait de relations vivantes plutôt que d’éléments séparés. La science parle d’interdépendance ; les traditions anciennes parlent d’harmonie et de réciprocité. Les mots changent, mais la vérité demeure : tout ce qui vit est lié, et l’être humain ne s’accomplit que lorsqu’il se reconnaît comme partie prenante de ce grand tissu du vivant. Retrouver cette compréhension, c’est réapprendre à être présent, à être responsable, à être relié. C’est retrouver une manière d’habiter le monde qui soigne au lieu de blesser, qui écoute au lieu de dominer, et qui se souvient enfin que la terre n’est pas un territoire à posséder, mais un espace sacré où le vivant se déploie et nous inclut.

Franc al-ôd

Dans un monde où la marche revient comme un besoin vital, une voie ancienne retrouve sa place. Cette voie n’est pas une doctrine fermée ni un ensemble de croyances figées. C’est une pratique au coeur du grand temple de la Nature, une manière de se relier à la Terre libre.

C’est la voie du Franc al-ôd, le Territoire Affranchi

Cette tradition considère la nature comme un maître vivant.

Les montagnes y sont des écoles de verticalité intérieure.

Les forêts enseignent l’écoute et la patience.

Les rivières initient au mouvement juste et au lâcher-prise.

On n’y étudie pas des idées : on y adopte une manière d’être, forgée dans le pas, la respiration, l’attention.

Le Franc al-ôd n’a rien d’un dogme.

Il repose sur l’expérience directe :

marcher, observer, se taire, ressentir, comprendre, être complètement en symbiose avec la Nature.

La connaissance n’y est pas poussée : elle se déploie d’elle-même quand l’homme cesse de se tenir au centre et laisse le monde redevenir plus vaste que lui.

Dans la modernité, la voie des Francs al-ôd sont rarement explicitées. Non par volonté de secret, mais parce qu’elle ne peut être saisie qu’en immersion, là où l’horizon est ouvert. Cette voie demande l’engagement du corps autant que celui de l’esprit.

Elle se pratique lentement, comme on gravit une montagne : étape après étape, avec des pauses pour respirer, contempler et assimiler.

Aujourd’hui, sa pertinence est évidente.

Face aux défis écologiques, à la fragmentation intérieure, à l’oubli du vivant, le Franc al-ôd rappelle que la nature n’est pas un décor mais un territoire d’initiation.

Il invite chacun à retrouver une relation vraie avec la Nature :

une relation faite d’humilité, de respect, de présence.

Le Franc al-ôd s’adresse à tous ceux qui cherchent une spiritualité simple, nue, enracinée. Il propose un retour à la liberté fondamentale, non pas comme idéal abstrait, mais comme état de conscience : être attentif, être relié, être debout.

Dans un monde saturé d’agitation, le Franc al-ôd offre une vision claire :

la nature libre peut transformer l’être humain. Et ce chemin, ouvert à chacun, commence toujours de la même manière : par un pas posé dans la terre vivante.

Où la pensée s’apaise

Il existe des lieux où la pensée s’apaise d’elle-même,

comme si la terre y respirait plus largement.

Lorsque je m’y rends, je ne cherche ni refuge ni évasion :

je cherche une manière plus simple d’exister.

Dans ces paysages, je ne me sens ni plus grand ni plus petit,

mais replacé à ma juste échelle —

une présence parmi d’autres, portée par le même souffle que les nuages ou la poussière.

La nature ne me parle pas en phrases, mais en rythmes :

le craquement d’une branche, la course d’une ombre,

un souffle d’air qui fend le silence.

Il n’y a rien à y conquérir.

Rien à y prouver.

Rien à y défendre.

Quand je m’arrête au bord d’un sous-bois,

j’ai l’impression que la clarté vient non de la lumière,

mais du fait que plus rien ne me demande d’être autre que ce que je suis.

Le monde social pousse vers l’accumulation ;

le monde naturel incline vers la justesse.

Rester immobile quelques minutes dans un lieu sauvage

me rappelle que la vie n’a pas besoin d’être spectaculaire pour être pleine.

Il suffit d’un souffle régulier,

d’un espace pour que le regard s’étende,

d’une écoute qui cesse enfin de filtrer.

La solitude dans ces espaces n’est pas un manque,

mais une forme de présence élargie.

On y perçoit la continuité des choses,

une sorte d’accord profond entre ce qui change et ce qui demeure.

Sur le chemin du retour,

je ne reviens pas avec des réponses,

mais avec un poids en moins :

les certitudes inutiles,

les urgences artificielles,

les attentes qui resserrent le cœur.

La nature n’enseigne aucune doctrine,

mais elle révèle ce que nos préoccupations recouvrent :

une manière d’être plus souple,

plus disponible,

plus accordée à la trame du réel.

Cette simplicité ne transforme pas le monde,

mais elle transforme la façon de le traverser.

Et c’est parfois tout ce dont on a besoin

pour avancer sans se perdre —

comme le rappelle la voie des Franc al-ôd,

où la liberté commence par l’accord silencieux avec la terre vivante.

un lieu

Il suffit parfois de quitter la route pour que le monde devienne silencieux.

Un sentier nu, un souffle de vent, un caillou immobile :

tout cela enseigne sans paroles.

Au bord d’une eau calme, je comprends que la paix n’est pas à chercher,

car elle n’a jamais quitté l’endroit où je me tiens.

Ce sont mes pensées qui s’éloignent,

non le calme qui disparaît.

La nature ne demande pas d’effort :

elle invite à se dissoudre dans la simplicité du moment.

Quand je marche lentement, sans but,

la frontière entre moi et le paysage s’amincit,

comme un voile qui se soulève.

Je repars sans réponse,

mais le cœur plus clair —

comme une pierre lavée par la pluie

qui n’a rien appris,

mais a laissé tomber le superflu.

Être là suffit

Lorsque je marche dans les bois, il me semble d’abord entrer dans un paysage.

Mais, si je ralentis vraiment, je découvre que c’est mon esprit que je traverse.

Les arbres deviennent alors des miroirs,

et chaque pas révèle quelque chose que je croyais extérieur.

La nature ne cherche jamais à convaincre.

Elle se contente d’être exacte : un tronc qui pousse là où la lumière tombe,

une pierre qui demeure là où le temps l’a posée.

En les observant, je comprends que la justesse n’est pas une performance,

mais un simple accord avec ce qui est.

Près d’une eau tranquille, je vois le monde se refléter.

Le reflet change constamment, mais l’eau reste l’eau.

Ainsi en est-il de mes pensées :

elles vont et viennent, mais la clarté sous-jacente demeure,

si je cesse de la troubler.

Lorsque je m’arrête au milieu d’un sentier,

ce n’est pas le paysage qui devient immobile :

c’est moi qui cesse de vouloir lui donner une direction.

À cet instant, le vent, la lumière, la forme d’un nuage

cessent d’être des éléments séparés

et deviennent une seule respiration dans laquelle je me fonds.

En repartant, rien n’a été résolu,

mais quelque chose s’est dénoué.

Les branches sont les mêmes,

le chemin aussi,

mais mon pas a changé de texture :

il est moins une avancée

qu’un acte de présence.

La liberté ne s’arrache pas :

elle se reconnaît dans chaque instant

où l’on cesse de se tenir à distance du monde.

Et la nature, sans doctrine, sans discours,

nous ramène inlassablement

à cette évidence silencieuse :

être là suffit.

Quand la lumière s’élève

Devant un horizon aussi vaste, la pensée s’arrête d’elle-même,

comme si elle comprenait soudain qu’aucun mot

ne peut rivaliser avec la respiration d’un paysage.

Le soleil perce à peine la ligne du monde,

et dans ce geste lent se trouve tout ce qu’il faut savoir

sur la patience, la présence et le temps.

Rien ne presse,

et pourtant tout avance.

La neige garde le silence mieux que le plus sage des hommes.

Elle ne discute pas l’hiver,

elle l’accueille.

Elle ne retient pas la lumière,

elle la reflète.

Elle n’exige pas de pas humains pour exister,

et c’est peut-être pour cela qu’elle enseigne aussi bien.

Dans ce calme immobile, je découvre que le monde n’est pas loin de moi :

c’est moi qui m’en éloigne lorsque je m’agite.

Ici, le vent, les épinettes, la couleur du ciel

ne sont pas des éléments séparés,

mais les formes d’un même souffle qui traverse tout.

Rester immobile quelques instants suffit pour sentir

que la frontière entre le corps et le paysage

se dissout comme la nuit qui cède au jour.

Ce n’est pas que je deviens neige ou forêt :

c’est simplement que je cesse de m’imaginer autre.

Quand la lumière s’élève,

elle éclaire les pentes et éclaire aussi en moi

ce qui attendait depuis longtemps de devenir simple.

Aucune révélation, aucune conclusion :

juste une évidence douce —

être là suffit.

Il n’y a rien d’autre à conquérir.

Et lorsque je tourne le dos au sommet pour redescendre,

le monde reste inchangé,

mais quelque chose en moi a pris la texture de la neige :

sobre, vaste, silencieux,

et capable de porter la lumière

sans la retenir.

Brume

En regardant la brume glisser entre ces montagnes serrées,

je me dis que la nature possède une manière de parler

qui n’a jamais eu besoin de nos mots.

Elle avance lentement, suit les creux du relief,

puis s’efface comme si elle refusait d’être possédée plus longtemps.

Je reste là un moment, sans chercher autre chose que ce qui se présente.

La montagne n’essaie pas d’impressionner ;

elle se contente d’être debout depuis plus longtemps que nous n’oserons jamais l’être.

La brume, elle, passe comme une idée qui n’a pas encore choisi

si elle doit naître ou disparaître.

Dans la vallée, le silence est si vaste

qu’il semble absorber tout ce qui, ailleurs, fait bruit.

Je comprends alors que la paix n’est pas une récompense,

mais une condition naturelle de l’esprit

lorsqu’il cesse d’ajouter ce qui n’est pas nécessaire.

La nature n’enseigne jamais frontalement.

Elle montre — doucement, patiemment —

comment les choses se transforment sans violence.

Ces filaments de vapeur, suspendus un instant au-dessus des arbres,

me rappellent que rien n’a besoin de durer pour être vrai.

Lorsque la lumière du matin grandit

et que la brume finit par se dissoudre,

les montagnes restent exactement les mêmes.

Mais l’observateur, lui, a perdu un peu d’inquiétude

et gagné une clarté qui n’a rien d’extraordinaire,

sinon qu’elle est parfaitement juste.

Sur la voie des terres affranchies

J’ai souvent remarqué qu’il existe, dans certaines forêts ou au bord de certaines rivières,

une manière d’être qui n’appartient ni au passé ni à l’avenir.

Un simple pas dans la mousse suffit pour comprendre

que le monde ne nous a jamais demandé d’être autre chose que présents.

C’est là que commence la philosophie du Franc al-ôd :

dans cette invitation silencieuse à redevenir disponible.

Le Franc al-ôd n’est pas une doctrine qu’on étudie à l’abri d’un toit.

Il se découvre comme un sentier qu’on ne voit qu’en avançant.

Il enseigne que la liberté n’est pas un drapeau qu’on brandit,

mais un espace intérieur qu’on dégage,

comme on dégage un ruisseau des feuilles mortes

pour qu’il puisse simplement suivre sa pente.

À celui qui l’interroge, la nature ne répond pas en théorie.

Elle montre.

Elle montre comment les arbres se dressent sans rivalité,

comment la rivière va où elle doit aller sans hâte,

comment la pierre, immobile, ne cherche ni à convaincre ni à plaire.

Le Franc al-ôd apprend de ces exemples :

vivre en accord avec son propre mouvement,

sans se soumettre à ce qui étouffe

ni se raidir contre ce qui passe.

Les hommes s’imaginent souvent qu’ils doivent conquérir la liberté.

Mais il suffit parfois de s’asseoir quelques minutes

sur une terre qui n’a jamais été domestiquée

pour comprendre qu’elle n’a pas besoin d’être prise :

elle a seulement besoin d’être reconnue.

La liberté n’est pas à l’extérieur.

Elle commence lorsque l’on cesse de défendre

ce qui n’a jamais été menacé.

Le Franc al-ôd enseigne aussi la simplicité,

non comme un renoncement,

mais comme une méthode pour retrouver la justesse.

Quand on retire du cœur les ambitions qui ne sont pas les siennes,

et de la pensée les peurs qui ne nous appartiennent pas,

la vie devient plus légère, plus nette.

On marche alors comme la nature avance :

sans excès.

Je crois profondément que l’homme gagne plus

à s’asseoir au bord d’un lac froid

qu’à multiplier les discours sur la sagesse.

Car dans la nature libre,

chacun retrouve la part de lui-même

qu’il croyait perdue dans le tumulte des obligations.

Le Franc al-ôd ne promet rien d’autre que cela :

rétablir l’accord entre l’être humain et ce qui, en lui,

désirait simplement respirer.

Et si cette voie paraît modeste,

qu’on considère ceci :

ce n’est pas la grandeur du but qui transforme un homme,

mais la vérité du chemin qu’il emprunte.

Or le Franc al-ôd nous ramène à un chemin que la terre connaît depuis toujours :

celui où marcher et exister ne font plus qu’un.

Gardien du Territoire intérieur

Il m’arrive parfois de penser que nous pouvons tous devenir

des gardiens du territoire réel et spirituel.

Non pas en surveillant un lieu extérieur,

mais en laissant ce lieu nous traverser

au point de ne plus savoir où il finit

et où nous commençons.

La voie du Franc al-ôd dit que la terre n’est pas un décor,

mais une présence dont nous faisons partie.

Lorsque je m’arrête sous les arbres,

il me semble parfois que je ne suis plus un corps dans la forêt,

mais une nuance parmi d’autres dans sa vaste respiration.

À celui qui écoute vraiment,

l’eau du ruisseau ne décrit pas seulement son cours :

elle rappelle que nous avons toujours été faits

du même mouvement qu’elle.

Dans ces moments-là,

je cesse de considérer la nature comme un bien.

Je la sens en moi bien plus qu’autour de moi.

Elle devient un être continu, patient, immense,

et je n’en suis qu’une expression momentanée,

comme une lumière passagère sur le tronc d’un pin.

Chaque pierre semble résonner avec une part de moi,

chaque arbre porte une sagesse qui me précède,

et même la lumière devient une façon de penser.

Être gardien, dans l’esprit du Franc al-ôd,

ce n’est pas seulement protéger la terre :

c’est devenir la terre.

C’est se laisser rejoindre par elle

jusqu’à comprendre que notre esprit

et son souffle ne sont pas deux choses distinctes.

C’est passer de la possession à la participation,

de la distance à la symbiose.

Lorsque je laisse cette fusion se faire,

un territoire intérieur se réveille,

comme si la forêt déployait en moi

un espace qu’elle avait gardé en réserve.

Alors je comprends que nous avons oublié la terre

non parce que nous lui avons tourné le dos,

mais parce que nous avons cessé

de nous reconnaître en elle.

Le gardien du Franc al-ôd

n’impose rien et ne défend rien.

Il laisse circuler.

Il accueille le souffle des pins comme son propre souffle,

la voix de l’eau comme une mémoire ancienne,

la présence d’une pierre immobile

comme une forme du silence intérieur.

Il n’essaie pas de s’approprier le lieu :

il s’y accorde.

Si chacun retrouvait cette osmose,

ne serait-ce qu’un instant,

le monde ne changerait peut-être pas en apparence,

mais l’être humain, lui, deviendrait moins dur,

moins oublieux,

moins séparé.

Le territoire réel et spirituel n’est jamais loin.

Il commence au moment même

où l’on cesse de traverser le monde

pour accepter de s’y fondre.

Et peut-être que devenir gardien,

c’est simplement savoir

que ce que nous regardons

nous regarde aussi.

Le ciel, une extension du Franc al-ôd

Dans la nuit claire, lorsque les astres percent le voile du ciel, le territoire s’élargit au-delà de ses frontières visibles. Les collines, les lacs et les forêts ne forment plus seulement un paysage terrestre : ils deviennent les premières marches d’un monde plus vaste, où le regard se prolonge jusqu’aux confins du cosmos. Dans le Territoire Affranchi, Franc al-ôd, les étoiles ne sont pas des lumières lointaines : elles sont les balises silencieuses d’une liberté plus grande que la terre elle-même.

Depuis toujours, le ciel nocturne accompagne l’être humain. Il enseigne la patience des cycles, la précision des mouvements, la permanence au sein du changement. Les traditions anciennes ont compris que les astres ne dictent pas le destin : ils révèlent l’architecture subtile dans laquelle toute existence prend place. Dans cette perspective, le Franc al-ôd ne considère pas le ciel comme un ailleurs inaccessible, mais comme la continuité naturelle du territoire vivant. Le sol que l’on foule et la voûte étoilée que l’on contemple appartiennent au même tissu, au même souffle, au même devenir.

Observer les astres dans un Territoire Affranchi, c’est retrouver une orientation intérieure. Les constellations tracent dans le ciel les chemins que la conscience dessine en nous. Le mouvement des planètes parle d’équilibre, de trajectoires justes, de persévérance silencieuse. La lune, avec sa danse de lumière et d’ombre, rappelle que tout vivant traverse des phases, et que la croissance se dissimule parfois dans les replis de la nuit. Le soleil, quant à lui, réveille chaque matin la terre comme un rappel de notre propre capacité à renaître, à recommencer, à illuminer.

Dans l’esprit du Franc al-ôd, les astres ne dominent pas la terre : ils dialoguent avec elle. Leur lumière se dépose sur les arbres, se reflète dans les rivières, glisse sur la pierre, révélant l’unité profonde du monde. Chaque étoile devient un témoin silencieux de la relation entre le territoire extérieur et le territoire intérieur. Celui qui s’arrête sous la nuit ouverte apprend à percevoir cette résonance : une part de lui appartient au sol, mais une autre part appartient au ciel.

Ainsi, contempler les astres depuis un Territoire Affranchi, c’est comprendre que la liberté n’est pas un espace à conquérir, mais un espace à reconnaître. La terre nous porte, le ciel nous oriente, et l’être humain se tient entre les deux, comme un pont vivant. Ce n’est ni un privilège ni un pouvoir : c’est une responsabilité douce, un engagement silencieux envers ce qui vit en bas et ce qui brille en haut.

Dans cette union du ciel et de la terre, le Franc al-ôd trouve son souffle. Il rappelle que nous ne sommes pas les maîtres du territoire mais ses gardiens, et que les astres ne sont pas des curiosités lointaines mais les témoins de la beauté profonde du monde. Le Territoire Affranchi est alors plus qu’un lieu : il devient un horizon intérieur, une géographie de l’âme, où le vivant, la terre et les constellations tissent ensemble une même trame de sens.

Pour que le monde se rappelle à nous

Il suffit parfois d’une nuit claire pour que le monde se rappelle à nous.

Lorsque l’on quitte la lampe humaine pour la lumière des étoiles, le territoire cesse d’être seulement ce qui s’étend sous nos pas : il devient ce qui s’étire au-dessus de nos têtes, et jusque dans nos pensées.

Dans le silence, les astres parlent un langage que la nature terrestre comprend mieux que nous. Les pins se tiennent droits sous leur veille, les rochers se refroidissent lentement sous leur éclat, et les lacs gardent sur leur surface un reflet fidèle du ciel entier. Le Territoire Affranchi, Franc al-ôd, n’est jamais plus vrai qu’à ce moment-là : lorsque la terre respire avec le ciel, et que chacun retrouve sa juste place.

Je me suis souvent surpris à penser que les étoiles ne sont pas des objets lointains, mais des sortes de conseils silencieux. Elles ne commandent rien ; elles indiquent simplement que l’ordre n’a jamais été rompu. Les saisons tournent, les marées montent, les branches ploient sous la neige puis se relèvent. Les astres veillent sur ces mouvements comme un berger patient, qui n’intervient que par la constance de sa présence.

Il y a quelque chose d’apaisant dans cette fidélité.

Le monde humain se presse, s’inquiète, calcule.

Mais là, sous la voûte claire, on comprend que la terre et le ciel ne sont jamais en rivalité : ils sont deux pages du même livre. Le Franc al-ôd nous invite simplement à le lire avec moins de bruit.

Je crois que c’est dans ces nuits-là que l’on mesure combien le territoire est un maître discret. La terre nous porte avec une patience que nous ne méritons pas toujours. Le ciel nous éclaire sans jamais demander que nous le regardions. Entre les deux, nous essayons de vivre comme si tout dépendait de nous, alors que tout nous dépasse et nous soutient à la fois.

Dans un Territoire Affranchi, on n’essaie pas de comprendre les astres : on accepte de leur laisser une place. Non pas pour guider nos pas, mais pour rappeler à notre esprit qu’il existe quelque chose de plus vaste que nos urgences et nos définitions. La terre s’occupe du corps ; le ciel, lui, s’occupe de dilater la pensée.

Lorsque je m’assois sur une pierre encore tiède du jour, et que je regarde les constellations s’allumer une à une, j’ai l’impression que le monde devient simple. Non pas simple à expliquer, mais simple à vivre. La lumière des étoiles ne révèle rien de nouveau ; elle rappelle seulement ce que nous oublions : que nous habitons un territoire plus large que notre habitation, plus vaste que notre regard, plus ancien que nos histoires.

Et dans ce territoire, Franc al-ôd, la liberté n’est pas une conquête.

Elle est un état naturel — comme la lumière qui descend du ciel sans effort,

comme la terre qui nous porte sans condition,

comme la nuit qui nous enveloppe pour nous apprendre à voir autrement.

Gardien du Franc al-ôd

Il y a, dans certaines étendues encore sauvages, des hommes et des femmes qui marchent sans bruit.

Ils sont les gardiens du territoire.

Ils avancent avec la lenteur de ceux qui savent que chaque empreinte raconte une histoire.

Ils lisent les traces du matin comme d’autres lisent les livres :

un brin d’herbe couché, la mousse noircie par la pluie, le silence interrompu d’un oiseau qui s’envole.

Leur connaissance vient de leur manière d’être là, entièrement, comme si la terre avait quelque chose à leur confier.

En les observant, on comprend qu’il existe un territoire bien plus vaste, mais tout aussi fragile, qui demande la même vigilance : notre esprit.

Ce territoire intérieur n’est pas une propriété, ni un champ que l’on cultive à la hâte.

C’est un Franc al-ôd, une terre affranchie, ouverte comme les grands espaces où souffle encore la liberté première.

Pourtant, beaucoup passent en eux-mêmes comme on traverse une forêt sans lever les yeux :

absorbés par l’urgence, distraits par leurs propres pas, incapables de voir ce qui respire sous la surface.

L’esprit, pourtant, est un territoire vaste et profond.

Les pensées l’effleurent comme le vent dans les herbes hautes.

Les émotions y pleuvent comme des orages d’été, éclairs rapides, averses brèves.

Les désirs et les peurs y cheminent comme des animaux furtifs.

Tout laisse une trace : un serrement, un souvenir, une agitation qui cherche son sens.

Être gardien de ce territoire intérieur demande simplement de s’arrêter, parfois.

Comme celui qui pose le genou sur la terre pour examiner une piste, il faut apprendre à regarder ce qui se déplace en nous :

Quel courant a soulevé cette pensée ?

Quelle bête invisible a laissé cette inquiétude ?

D’où vient ce courant froid qui traverse soudain la poitrine ?

Mais surtout :

Quelle est la nature de tout cela ?

Ces phénomènes existent-ils réellement ?

Si l’on observe assez longtemps, on découvre que nos pensées et nos émotions ne tiennent pas debout par elles-mêmes.

Elles n’ont pas de racine solide, pas de maison fixe.

Elles traversent l’esprit comme les nuages traversent le ciel.

Elles ont des formes, parfois menaçantes, parfois magnifiques, mais aucune ne demeure.

Et comme les nuages ne sont jamais le ciel, nos pensées ne sont jamais notre esprit.

Elles passent dans nos muscles, dans notre souffle, dans nos veines,

mais elles ne sont pas plus notre corps que l’ombre d’un oiseau n’est l’oiseau lui-même.

Le ciel demeure large, intact, indifférent aux nuages qui le traversent.

Ainsi en est-il de notre esprit.

Rien, dans ce pays intérieur, ne mérite d’être chassé.

Les émotions ne sont pas des ennemies, seulement des phénomènes de passage.

Le gardien ne s’indigne pas des traces qu’il découvre :

il les reconnaît,

il les accepte,

et il poursuit sa marche.

Car la nature, qu’on la regarde de l’extérieur ou qu’on l’écoute à l’intérieur, ne ment jamais.

Elle montre ce qui est :

la branche brisée, l’eau troublée, le nuage qui s’effiloche.

Notre esprit, lui aussi, se montre à qui prend le temps de s’asseoir en lui comme au bord d’un étang.

Il suffit d’attendre que l’eau se calme, de laisser les reflets jouer leur jeu, sans vouloir les corriger.

La vigilance intérieure est de cet ordre-là :

simple, lente, ouverte.

Reconnaître la peur lorsqu’elle entre dans la clairière.

Sentir la colère comme un vent soudain dans les pins.

Accueillir la tristesse comme on accueille le chant isolé d’un oiseau — non pour le retenir, mais parce qu’il fait partie du monde.

Peu à peu, on comprend que rien de ce qui apparaît en nous n’a de solidité véritable.

Ce ne sont que les signaux d’une terre ancienne, toujours en mouvement.

C’est alors que le Franc al-ôd intérieur se révèle :

cet espace vaste où l’on renonce enfin à dresser des clôtures autour de soi.

Cet espace où la liberté n’est pas quelque chose que l’on conquiert, mais quelque chose que l’on laisse respirer.

Devenir gardien du Franc al-ôd en nous, c’est marcher dans notre esprit comme dans une terre sacrée :

lentement,

sans violence,

en laissant chaque phénomène naître et mourir à son rythme,

en accordant à tout ce qui passe le respect qu’on accorde aux choses vivantes.

Et lorsque cette manière d’être s’installe, l’esprit cesse d’être un lieu de tumulte.

Il redevient un territoire ouvert, sauvage et paisible,

un pays où l’on peut enfin se tenir debout sans peur,

un pays où chaque souffle rappelle que la liberté n’est jamais perdue —

seulement oubliée.

Un territoire affranchi.

Un Franc al-ôd.

Trois mille mondes dans un instant

Il m’a souvent semblé, en m’attardant au bord d’un étang ou en écoutant le vent frôler les pins,

que le monde entier se tenait là, dans un seul moment,

comme s’il n’avait jamais eu besoin d’autre chose pour être complet.

Je ne parle pas de grandes théories, mais de cette évidence que l’on découvre en restant immobile.

Quand je regarde la surface d’un lac, je n’y vois pas seulement de l’eau :

je vois le ciel, les nuages, les saisons qui ont passé,

et même ce que je porte en moi — mes joies, mes hésitations, mes pensées naissantes.

Tout cela se tient dans la même image, comme si mille mondes se rassemblaient en un seul reflet.

Il n’est pas nécessaire d’explorer loin pour voir l’immensité.

Un simple instant suffit.

Il suffit parce qu’il contient tout :

le mouvement, le silence, la naissance, la disparition,

le tumulte de l’esprit et la paix que l’on croyait perdue.

Chaque détail du paysage dit quelque chose de plus vaste.

Une feuille qui tombe n’annonce pas seulement l’automne :

elle montre le cycle entier qui la porte.

Une pierre au bord du sentier ne dit pas seulement qu’elle est là :

elle porte la mémoire de la pluie, du gel, du soleil,

et de tous les pas qui l’ont effleurée.

Je me suis souvent surpris à croire que je devais voyager longtemps pour comprendre l’univers.

Mais un matin, en observant une simple goutte suspendue à une branche,

j’ai compris qu’elle reflétait l’arbre, le ciel et le promeneur que j’étais.

Tout s’y retrouvait, comme si le monde s’était miniaturisé dans un éclat fragile.

C’est peut-être cela, voir clairement :

ne plus séparer ce qui est dehors de ce qui est dedans.

Le paysage fait partie de l’esprit,

et l’esprit, quand il s’ouvre, reflète le paysage aussi sûrement qu’un miroir reflète la lumière.

On n’a pas besoin de chercher loin.

Les trois mille mondes — si l’on veut les appeler ainsi —

ne sont pas ailleurs.

Ils sont là où l’on se tient,

dans chaque respiration,

dans chaque sensation précise,

dans chaque regard posé sans impatience.

Un instant d’attention contient assez de profondeur

pour qu’on y vive une vie entière.

Et si l’on prend vraiment le temps d’être présent,

le monde se dévoile à travers la moindre chose :

une vague, un oiseau, un souffle de vent,

ou même une pensée qui passe.

Il n’y a pas de secret.

Le tout se cherche dans la partie,

et la partie révèle le tout

dès qu’on apprend à regarder.